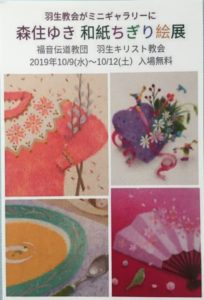

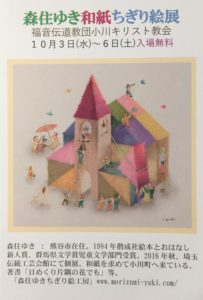

【2018年10月 福音伝道教団/小川キリスト教会】

福音伝道教団小川キリスト教会は、東武東上線小川駅徒歩5分にある教会です。

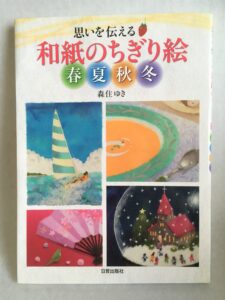

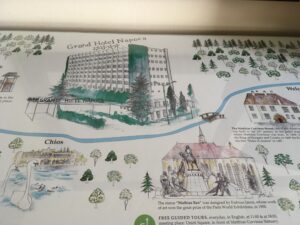

埼玉県比企郡小川町は、埼玉県のほぼ中央部。かつて江戸幕府に献上していた手すき和紙「細川紙」がユネスコの無形文化遺産に指定された町として知られています。池袋から日帰りでアクセスできることから、比企丘陵の里山と歴史を感じる街歩きなど近場の観光地としても人気の町です。

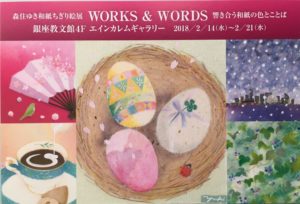

以前(2016年)その小川町の「埼玉伝統工芸会館」でちぎり絵展を開いた際に、この小川キリスト教会の信徒の皆さんがこぞってご来場下さいました。

「あの展示会を見た時から、和紙の町にある教会だからこそ、一度はちぎり絵展を開きたいと思っていました。」という山口翼牧師ご夫妻(当時)と教会の皆さんに大いに励まされ、楽しく準備しました。

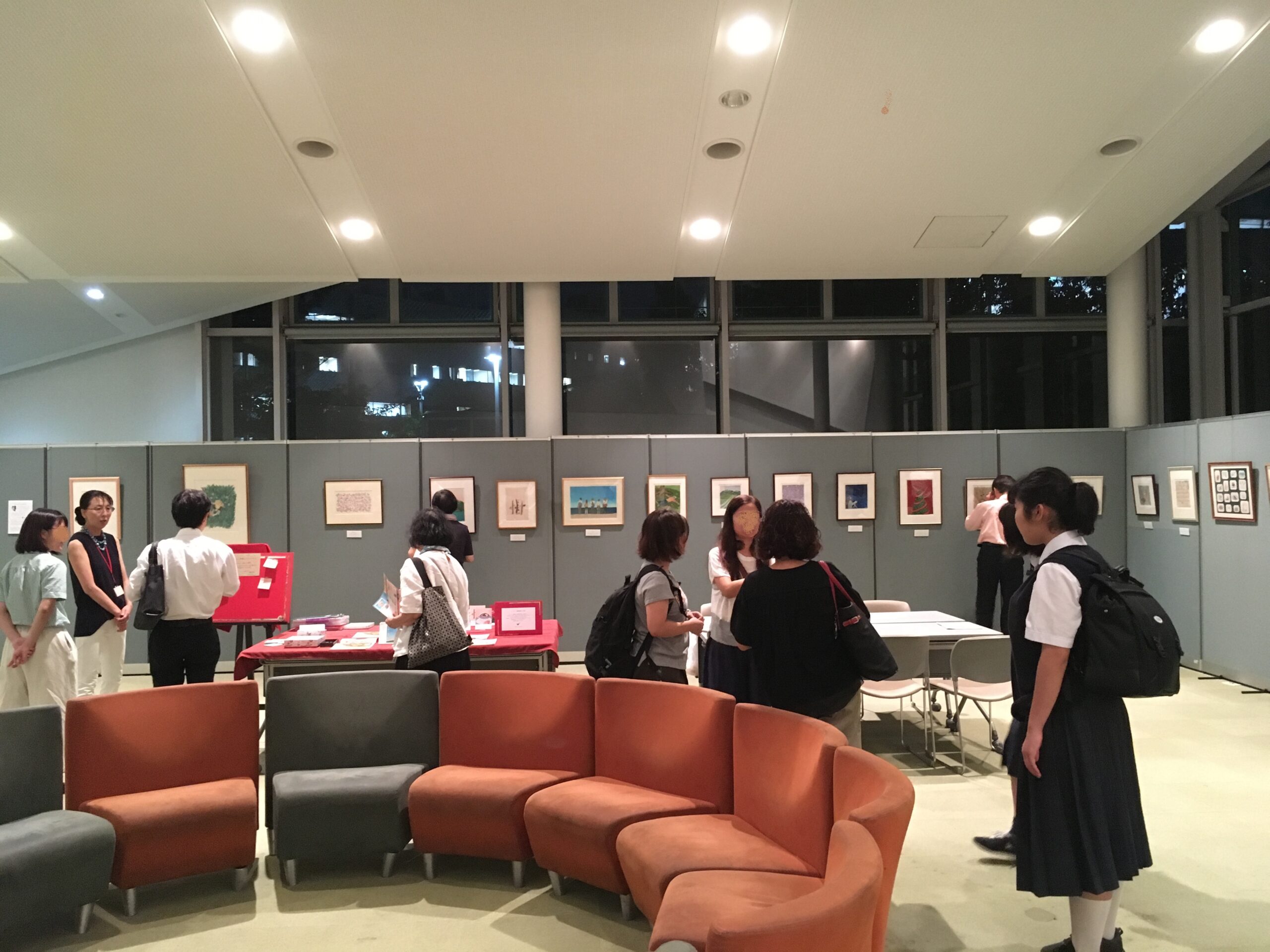

展示会場は、普段礼拝に使っている会堂の椅子を片付けて設営しました。和紙ちぎり絵はとても光源に弱く退色しやすいので、強い照明や直射日光を避けなければなりませんが、会堂の状況にあわせ、教会の方々と知恵を絞りながら展示を工夫して設営することは本当に楽しい作業です。

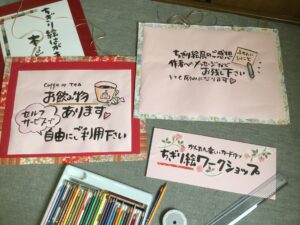

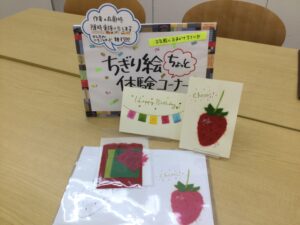

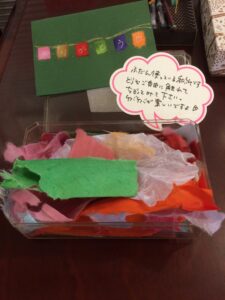

会場の隅にしつらえたテーブルで何度かワークショップを行いましたが、一度そこに参加した子供たちが放課後になると連日やって来ては、自由な制作を楽しんでいました。

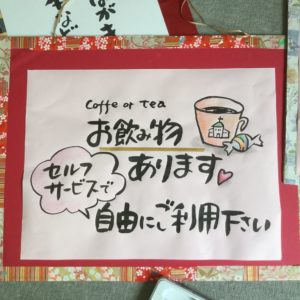

ワークショップの机は、時々セルフサービスの喫茶コーナーにもなりました。

教会ははじめて来たという方々と信徒のスタッフが、ちょっとしたお菓子を囲んで「あそこのランチは安くてい美味しい」とか「今の時期の庭木の手入れはこうすりゃいいんだ」などと、おしゃべりがはずむ様子は本当にうれしかったです。

そのようなひとときを生み出すことこそが私の願いだからです。

なお、現在 福音伝道教団小川キリスト教会の牧師は、赤松勇二師が務めておられます。