2505年秋のワークショップは、3か所で実施しています。

東久留米泉教会(東京)、熊谷キリスト教会(埼玉)、JECA前橋キリスト教会(群馬)と3か所で開催。クリスマスカードを制作しました。

前橋教会では、作品展示も合わせて実施。ワークショップのあとにゆっくり見ていただきました。

2505年秋のワークショップは、3か所で実施しています。

東久留米泉教会(東京)、熊谷キリスト教会(埼玉)、JECA前橋キリスト教会(群馬)と3か所で開催。クリスマスカードを制作しました。

前橋教会では、作品展示も合わせて実施。ワークショップのあとにゆっくり見ていただきました。

2025年10月25(土)-26(日)

日本長老教会 東久留米泉キリスト教会(東京都東久留米市氷川台)ちぎり絵展開催

教会周辺の皆さんが教会堂へ入っていただける機会を作りたい、というご要望から

礼拝堂を中心の設営をしました。

開催日の数か月前から、現地で、ZOOMで教会の皆さんと打ち合わせを重ね、

会堂の出窓、ピアノの上、長椅子の上、講壇の横、と作品を置ける可能性を探りつつ展示プランを作成。

教会員の方のアイデアで会堂の壁面に突っ張り棒を渡し、植物をディスプレイ。

長椅子の卓上に花の小鉢を置いて非日常を演出しました。作品は聖書全体を紹介する「こどものための神のものがたり」を中心に配置しました。

会堂後部の母子室と放送室にはカーテンで会場との仕切りを。礼拝用の長椅子を壁際に寄せて赤毛氈を敷いて展示スペースを作りました。赤は一気に会場を華やいだ雰囲気にしてくれる不思議な色。ひな壇やレッドカーペットの効果を思い起こします。

講壇横には創世記一章の「初めに神が天と地を」のちぎり絵(文字)を配しました。この作品は、トークショーを始めるきっかけにもなるので有用です笑。トークショーは①ちぎり絵制作にまつわるあれこれ、②森住がキリスト教信仰を持つまでの経緯、の二つのバージョンを用意して2日間お話させていただきました。

こちらはワークショップの様子。会堂に隣接する別館を開放して開催しました。

モチーフは「クリスマスソックス」。額に入れてお持ち帰りいただきました。

別館では、ちぎり絵作品の中でも「おいしいもの」に特化して、和菓子やケーキ、アイスクリームなど楽しい作品をチョイス。展示を見終えた方にはお茶のサービスもあって、ちょっと一休みもしていただきました。

来場の皆さんが付箋にたくさんメッセージを残してくださってうれしかったです。

東久留米泉教会の皆さん、ご来場下さったみなさま、ありがとうございました!!!

私は群馬県の山間部で、小農家の長女として生まれました。先の東京五輪は小学一年の時ですから育ったのは高度成長時代のはずですが、わずかな稲作と養蚕を営むわが家はたいへん厳しい暮らしぶりでした。

私は群馬県の山間部で、小農家の長女として生まれました。先の東京五輪は小学一年の時ですから育ったのは高度成長時代のはずですが、わずかな稲作と養蚕を営むわが家はたいへん厳しい暮らしぶりでした。

親の、精一杯の愛情を受けて育った。それは間違いないと思います。ですが、気性が激しく怒りっぽい父と、黙々とその父や姑に耐えて仕える母を朝に夕に目撃する家庭の日常は、しばしば辛い場所でした。

唯一の楽しみは非日常に沈潜できる読書で、少女期はディケンズ、トルストイ、ヘッセ、ユゴーなどの外国文学を読むのが好きでした。それらの本を通して私は聖書や神様の存在をおぼろに知りました。でも、それは自分の生活からはほど遠い「外国のお話」でした。

住み込みの家庭教師となって

母のようにはなりたくない、の一心で勉強は結構頑張りましたが、実力不足と家庭の事情があいまって進学はかなわず、高校卒業後の進路に困っていた時、前橋市に住む親戚の叔母が二人のいとこの「住み込み家庭教師」を条件に、デザイン学校への道を開いてくれました。

まだ幼かったいとこたちは、先天性聴覚障害のために聾学校に通っており、自営業で多忙な両親に代わって寝食を共にし、じっくり勉強を教える存在が必要だったのです。昼はデザイン学校に通い、夜は子どもたちと向き合う生活が始まりました。とはいえ、私はもともとアート系志望ではなく、デザインはあくまで就職のためだったので、心には暗い鬱屈と不満がくすぶっていました。 けれども、幼い二人が、音のない世界でことばを探し、意味を知り、発語し、正しい日本語にすることに果てしない苦闘を重ねる姿に触れ、自分の愚かさがよくわかりました。三人で泣き笑いしつつ、一語、また一語とことばの世界を広げてゆく日々の中で、私は彼らに助けられたも同然です。

けれども、幼い二人が、音のない世界でことばを探し、意味を知り、発語し、正しい日本語にすることに果てしない苦闘を重ねる姿に触れ、自分の愚かさがよくわかりました。三人で泣き笑いしつつ、一語、また一語とことばの世界を広げてゆく日々の中で、私は彼らに助けられたも同然です。

その二人のいとこ(兄と妹)は、私が社会人となって数年目に叔母の家を出た後、ろうあ者の集うキリスト教会に通うようになり、次々と信仰をもちました。でも、その時の私は、「ハンディキャップをもつ彼らには信仰の助けが必要なのだ。二人が安心できる場があってよかった」としか思いませんでした。

ちぎり絵との出会い

私は前橋市に本社を置く企業の広報部に就職しました。上司は入社早々、「会社だけの人間になるな。何かおもしろいことをやれ」と言う一風変わった人で、先輩デザイナーと「二人展」を開くよう、市内のギャラリーの開催日時まで一方的に設定されました。何の切り札もなく困った私は、当時たまたま目にした和紙ちぎり絵を選びました。周囲にする人がなく、何より簡単そうだったからです。 苦し紛れで作った習作数点を、いきなり画廊に展示するという無謀さでしたが、周囲の方々がそれを大変おもしろがって応援してくださり、私自身も和紙の繊細な美しさに魅了されてしまい、制作方法は自己流のまま現在に至っています。

苦し紛れで作った習作数点を、いきなり画廊に展示するという無謀さでしたが、周囲の方々がそれを大変おもしろがって応援してくださり、私自身も和紙の繊細な美しさに魅了されてしまい、制作方法は自己流のまま現在に至っています。

神を信じるって?

仕事の傍らで楽しみにしていたのが、映画鑑賞です。いわゆる単館系映画(大手配給会社の興行に属さない独立的な作品)を自主上映する会で、ある男性と話すようになりました。

そこで見た欧米や中東の映画には、神なしには語れないようなものが多々あり、私が世間話のつもりで、「映画に神様が出てくると、とたんにわからなくなります」と言うと、その人は、「神様を知るにはきちんと学ぶ必要があります。神は、人間がある日ふっと理解できるようになるようなものではないので」と言いました。その「学ぶ」ということばに、私はとても強い抵抗を感じました。 私は、神というのは、人それぞれ百人百様のもので結局は不可知な存在と考えていました。学ぶ? いやいや「お勉強」でわかるはずがないのではと。その人は、私が実質的に初めて出会ったキリスト者でした。以後、私は彼にたくさんの質問をしました。

私は、神というのは、人それぞれ百人百様のもので結局は不可知な存在と考えていました。学ぶ? いやいや「お勉強」でわかるはずがないのではと。その人は、私が実質的に初めて出会ったキリスト者でした。以後、私は彼にたくさんの質問をしました。

「キリスト教の宣教師は、方々の国に行って『アナタノ神サマハ違イマスヨ』とか言って布教するのでしょう。それって独善といえませんか?」等々。その彼の高校時代の友人、山口陽一牧師(現東京基督教大学教授)の紹介で、私は前橋キリスト教会(日本福音キリスト教会連合)に通ってみることにしました。

礼拝では、牧師が誰にでもわかる平易なことばで祈り、その祈りはただ自分の願い事だけではない、人間の生き方そのものに関わる深さをもっていることに驚きました。

礼拝では、牧師が誰にでもわかる平易なことばで祈り、その祈りはただ自分の願い事だけではない、人間の生き方そのものに関わる深さをもっていることに驚きました。

とはいえ、人間はみな罪人で救われる必要がある、という説には違和感を覚えるばかりでした。そして、救いの核心とされるイエス・キリストの死後の復活を、教会の方々が「歴史的事実」として堂々と信じていることに絶句しました。

聖書は、わからない部分はわからないままに読むほかない書物でした。それでも日曜礼拝の前に開かれている三十分ほどの「聖書入門クラス」に通ううちに、私がひそかに抱えていた現実の問題に、聖書のある個所が迫ってくる時がきました。それは、「私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています」という、新約聖書ローマ人への手紙のことばでした。

その頃の私は、結婚願望がありながらその決断ができず、恋愛の現場からいつも逃げ出して相手を残酷に傷つけることを繰り返していたのです。私はそれを、少女期からすり込まれた「結婚とは恐ろしいもの」という絶望感のせいだと思っていましたが、結局のところ、それはあくまで自分が快適であることへの激しい執着、何ひとつ譲ろうとしない冷たいエゴイズムだった、ほかのどんなもっともらしい理由もすべて後付けだ、と気づき始めたのです。 私は、注意深くしていれば、そこそこ善い人として一生を終われるかもしれない。それがお利口さんに違いない。でも、もし心の中がすべて見えたら、私はとても外を歩けない人間だ。聖書が指摘する「罪」とはこれなのか、だとすれば私は一種の破産状態を生きているのかもしれない、と思いました。

私は、注意深くしていれば、そこそこ善い人として一生を終われるかもしれない。それがお利口さんに違いない。でも、もし心の中がすべて見えたら、私はとても外を歩けない人間だ。聖書が指摘する「罪」とはこれなのか、だとすれば私は一種の破産状態を生きているのかもしれない、と思いました。

私は聖書を、知的好奇心からではなく、神様からの個人的な手紙のように読むようになりました。そして約半年後にキリスト者として生きる決心をしました。その際の、行きつ戻りつした心の変遷は「アメイジング・グレイス」(いのちのことば社刊)という本に詳細に書かせていただきました。教会に誘ってくれた人とは、その後結婚しました。

キリスト者として生きる

キリスト教を信じれば、人生の困難が解消するわけではありません。困難は予期せずしばしば訪れますし、そんな時は昔も今も、私は簡単にオロオロします。けれども、神様に心を向けて祈っていると、心に温かいものが流れ込んできます。

そして「この出来事は神様の手の中の一つのプロセスだ。私は今すべきことに集中して、これからの展開を信じて待っていてよいのだ」という不思議な落ち着きと安心感が徐々に満ちてきます。

そして「この出来事は神様の手の中の一つのプロセスだ。私は今すべきことに集中して、これからの展開を信じて待っていてよいのだ」という不思議な落ち着きと安心感が徐々に満ちてきます。

それは、困難の先が見えない不安からくる、自滅的な消耗から私を救い出し、お金があれば、健康ならば、誰かと比べて少しはマシなら等々の、あまりにもろい幸福感(つまりそれらを失う恐怖感)から、私を静かに解放してくれます。私は、人生で一番欲しかったものを、聖書を通して頂くことができたと感謝しています。

EHC家庭文書伝道協会発行/いのちのことば社刊

森住ゆき著「神を信じるって、どういうこと?」から転載

2025年8月、福音伝道教団熊谷教会のワークショップ。定期開催していただくことになり、今回のモチーフは「水風船」 です。

制作キットはこれ。グラデーションの和紙を多用しました。

風船の模様は何でもアリ。見本にこだわらず、好きなように貼っていただきました。森住は時々お手伝い。

約90分で完成。全員ちょっとずつ違うのが面白い。ご参加ありがとうございました。

2025年6月、福音伝道教団熊谷キリスト教会ミーティングホールにて、

サクランボのカード作りをしました。所要時間、約90分。

どなたでも簡単に作れるキットをご用意。ゆっくり進めながら制作してゆきます。

サクランボはペットボトルキャップを使ってちぎり出しました。

皆でおしゃべりしながらも、要所で集中して作ってゆく楽しい時間。

約90分で完成。記念撮影のあとは冷たい飲み物をいただいてリラックス。作品は額に入れてお持ち帰りいただきました。

2025年ゴールデンウィーク、教文館3Fギャラリーステラにて大頭眞一著「こどものための神のものがたり」(ヨベル刊)の原画24点を中心に展示しました。

会期中は「こどものための神のものがたり」出版をめぐるミーティングを開催しました。

教文館キリスト教書部店長を進行役に、会場にはヨベル社の安田社長と森住、そして京都からオンラインで著者の大頭先生も加わってにぎかなトークイベントとなりました。  トークショー背後の壁面は、2024年に京都で公開した和菓子選12選の原画。これも大頭眞一先生の雑誌連載の挿絵でした。

トークショー背後の壁面は、2024年に京都で公開した和菓子選12選の原画。これも大頭眞一先生の雑誌連載の挿絵でした。

連日のご来場ありがとうございました。

「アドヴェント・イヴ平和フェスティバル」は、待降節を前に世界の紛争地の悲しみに思いをはせ、平和のために祈る集い。キリストの平和教会の主催で、2024年11月30日(土曜日)お茶の水クリスチャンセンター8階チャペルで開催されました。

会場のチャペルには満席(200名)を超えるお客様を迎えました。フルート奏者の紫園香氏とピアニストの菅野万利子氏のデュエット Duo Stella の素晴らしい演奏があり

キリストの平和教会の岩本遠億牧師(神田外語大学大学院教授でもある)による平和を希求するメッセージと祈りがあり

プログラムの後半には、フルート奏者の紫園香さんがご自身の人生の「通奏低音」という星野富弘さんの詩画にまつわるお話を、ご一緒にさせていただきました。私は、この春78歳で天に召された星野富弘さんとは同じ教会の信徒で、いくつかの思い出もあるので。

この催しの様子はキリストの平和教会からYouTube動画で公開されています。紫園香さんと森住の対談は49分くらいから、約20分間です。どうぞご視聴ください。

なお、この日、森住は会場チャペル前のホールでちぎり絵作品の展示(三十数点余)をしてご来場の皆さんにご観覧いただいたのですが、写真撮影をすっかり忘れてしまいました。嗚呼!

END

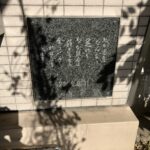

京都市山科区にあるCLCからしだね書店は、障害者福祉施設を運営する「社会福祉法人ミッションからしだね」が運営するキリスト教書を扱う書店です。地下鉄東西線小野駅より徒歩2分にある3階建てのビルは2006年建立。入口には新約聖書の一節「わが恩恵なんぢに足れり わが能力は 弱きうちに全うせらるればなり」 が刻まれた碑が置かれていました。

このCLCからしだね書店さんから、2024年9月「こどものための神のものがたり」という聖書ものがたり絵本が刊行されました。著者は日本イエス・キリスト教団京都信愛教会の大頭眞一牧師。その絵を制作させていただいたご縁で、原画展開催のためにおうかがいしました。

書店はビル1階にあり、その書店に併設されている「カフェ・トライアングル」が今回の会場でした。カフェはさまざまなハンデキャップをお持ちの方も一緒に働いておられました。ランチタイムもあってリーズナブルな上に、盛り付けもおしゃれで何を食べても美味しかったです。居心地がよく、長居してもヤな顔はされない。ゆえにほぼ一日中テーブルで仕事してる地元のお客様もいました。こういうお店は貴重ですね。

会期中は店内を貸し切って著者の大頭眞一牧師をナビ役のトークショーが開かれ、その様子は下記のURLからYouTubeでご覧になれます。(約1時間を3分割)。森住は緊張してるのか?ちょっと早口でしたね。あしからず(笑)。

END

福音伝道教団 熊谷キリスト教会でのちぎり絵展。2022年に続き2回めのお招きでした。会期は2024年11月2日(土)~11月4日(月・祝)の3日間。

会場は教会の3階のミーティングホール。2度目とあって壁面や窓辺にワイヤーやフック、細糸などを使って作品を次々と配置してゆきます。気心が知れた教会の方々と和気あいあいの搬入作業。会場によっていろいろ工夫が必要ですが、前回の経験を活かし1時間半ほどで作業は終了となりました。

祝日の連休を恵まれた日程で多くのお客様をお迎えしました。

会場のちぎり絵作品の特徴や制作のエピソードを紹介するをしおり。お客様が作品と対峙して読んで鑑賞いただけるように展示順に作っています。写真はその一部拡大写真。実際にはA4三つ折りのパンフレットサイズです。

コロナ明け直後だった前回は、開催を見送ったワークショップですが、今回は開催できました。参加者は小学生から60代後半の男性まで。初対面の方同士もおしゃべりをしながらどんどん打ちとけて楽しい時間を過ごします。

参加者の皆さんの作品です。この日はクリスマスに飾れるツリーのちぎり絵。1時間あまりで完成し、額装してお持ち帰りいただきました。

今回のメイン・イベントは何といっても私のちぎり絵とことばに小澤聖枝さん(夫君は小澤聖牧師)が曲をつけて歌ってくださったこと。その楽曲と歌声は素晴らしく、圧巻のコンサートになりました。ちぎり絵に込めた私の思いと、彼女の音楽。二人ともこのコラボには想像を超えた手ごたえを感じており、今後につなげてゆきたいと話し合っています。乞うご期待。

そしてもう一つ。熊谷市民が応援しており私自身もファンクラブ会員の地元ラグビーチーム、埼玉ワイルドナイツにまつわる作品を制作しました。写真は作品の一部。

最終日には2022年の展示にもご来場くださった森田俊和氏(衆議院議員/熊谷市在住)も駆けつけて下さいました。この時はまだ選挙直後の慌ただしさの中だったと思いますが市民活動への関心は深く、ワイルドナイツの作品と記念撮影にもこの笑顔でした。ありがとうございました。

いつも会場に置く付箋のメッセージボード。今回も多くの方がコメントを残して下さいました。熊谷市の皆様、教会のみなさま、大変ありがとうございました。

作品を通してまたお目にかかれるよう励みます。

END

ご質問にお答えしつつ教会ちぎり絵展の概要と開催までの流れをお伝えします。

Qどんな展示会を目指していますか?

・教会の扉を地域に開き、大切な方々を気軽に教会にお招きするために励みます。

・原画に添えたことばを通し、信徒の方が福音を語る小さなきっかけを作ります。

・はじめての方に「教会は感じの良い場所だった」という経験をお持ち帰りいただく事を目指しています。

Q具体的にはどんなふうに?

教会の建物にあわせた原画展示(原画に福音を伝える言葉を添えて)のほかに、ご要望に応じて以下の事をさせていただきます。

・森住の救いあかし(パワーポイント使用):約30分

・和紙ちぎり絵制作の紹介(パワーポイント使用):約30分または制作実演

・ワークショップ10名~15名:約1時間30分

Q会期はどうですか?

・1日限りでも可能ですが、祝日を含む週末の3~4日間が多いです。

・作品の展示設営に会期前日、4時間前後のお時間をいただきます。

・会期最終日、会場撤収と原状復帰に約1時間30分ほど要します。

Q開催にかかる費用は?

・作品の搬入、搬出の運搬費用:輛軽貨物(赤帽)の往復輸送費。

ただし教会車輛または信徒自家用車にての輸送をお願いできればこれは不要です。

・イベント告知ハガキ制作費:デザイン発注費1万円+印刷費数千円/300枚~500枚。教会の皆さまと詳細ご相談の上、制作実務はこちらで致します。

・教会内での展示に必要な文具備品(模造紙、ボード、ピン類など)の実費。

・原画貸出料(開催料)のご心配は一切不要です。ただ、活動維持のため書籍やカード等の物販をお許し下さり「買って応援」をしていただければ幸いです。

・上記のゆえに謝儀をいただくことは想定していませんが有難く頂戴する場合もあります。教会のご予算に応じてご無理のないようにと願います。

Q申込みの期日は?

・会場設営を含め教会の皆さんと話し合いを重ねて準備を進めますので、できれば1年前にお申し越しいただけますと幸いです。とは言え、状況によっては短期対応が可能となる場合もありますので、委細ご相談下さい。